Navigation menu

主要的氯化铜是铜文化残留物中最有害的腐蚀物。如果不及时处理,就会不断蔓延,从生锈到腐蚀,造成整个铜的磨损。如何有效防止这些有害锈迹的危害,是我国铜文化保护领域长期需要解决的问题。中国文化遗产研究院记者了解到,一项“以铜疗铜”的新材料技术,经过20多年的研发,有望为我国青铜文物的保护带来新的曙光。

黄铜是铜、锡和铅的合金。最早铸造的青铜器通常是金色的,因此被第一人称为“黄金”或“难以置信的黄金”。如今博物馆中的青铜器通常呈现蓝绿色和其他颜色,这是由于生锈造成的。

绿色:主要是碳酸铜

蓝色:最基本的硫酸铜

红色:主要是铜氨美国氧化物

黑色:通常是氧化铜

这些铜锈可以稳定文物的状态,被认为是无害的铁锈。

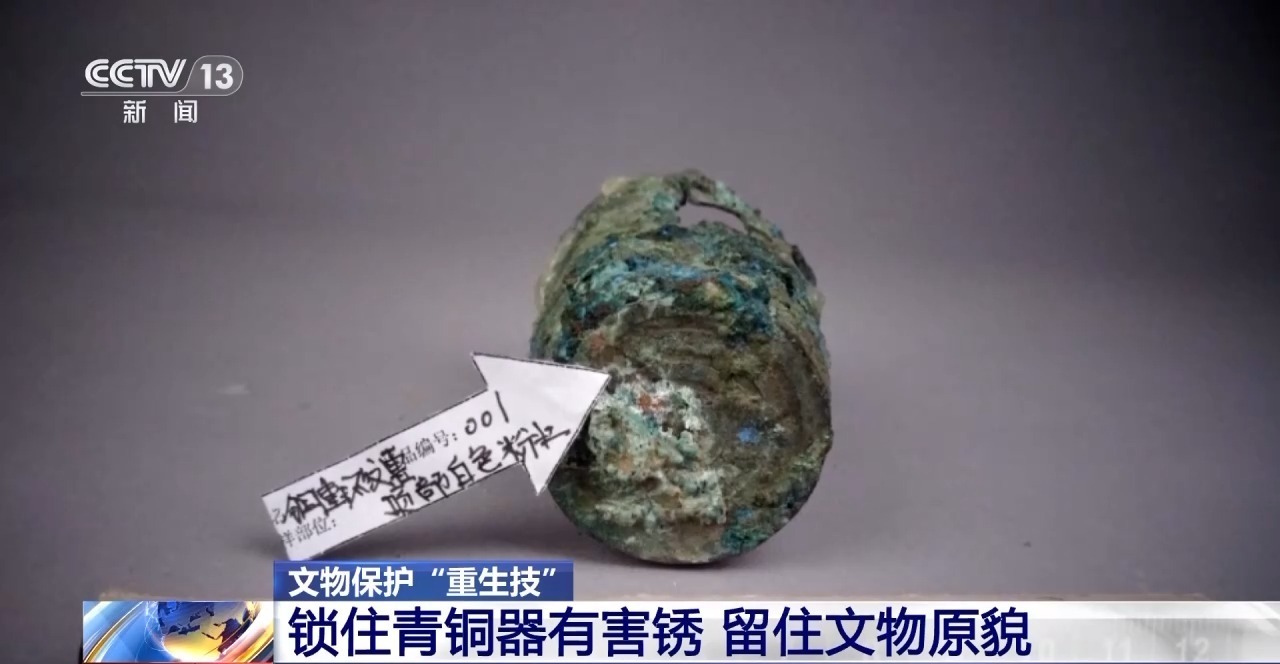

灰白色、粉状铁锈,其主要成分主要是氯化铜,是有害铁锈。它含有化学活性很强且锋利的氯离子。在潮湿和有氧的环境中,会发生循环反应,不断消耗铜合金,如果不及时清理和修复,铜文化的遗迹最终会被破坏。

中国文化遗产研究院研究馆员 陈家昌:我们在2000年就提出了这个想法,在治疗这些疾病方面做了很多研究和开发,特别是围绕清除堆积和渗透强化铜矿物两个方面。

据文物保护专家介绍,当有害锈迹“症状”较轻甚至刚刚出现时,新开发的“带有离子通道的自剥离凝胶”可用于“凝胶内有梯度通道,可在温和条件下带动锈层移入凝胶内,实现“轻敷、祛病灶”。

如果铜器皿的“病害”严重,表面产生粉状矿化,这些锈迹的清理不仅会使器皿壁变薄,更容易受到损坏,而且也无法有效阻止有害锈迹的扩散。为了留下锈迹,可以使用新开发的溶胶原位加固技术,堵住颗粒之间的缝隙,锁住活性氯离子使其无法乱窜,并阻止氧气和水的进入。然后利用SOL中的铜元素,通过原位强化的方式实现工件的“自愈”。不仅能保存铜的历史信息,还能有效控制锈蚀的进一步发展。

陈家昌 中国文化遗产研究院研究馆员ge:我们做了一个模拟试块,可以穿透6毫米左右。真铜的厚度约为半厘米,可以满足大多数铜的矿化和强化需要。

目前,全国31个文物单位收藏的泛文化均采用铜保护修复材料。

(央视记者张丽蕾、李志贵)

主要的氯化铜是铜文化残留物中最有害的腐蚀物。如果不及时处理,就会不断蔓延,从生锈到腐蚀,造成整个铜的磨损。如何有效防止这些有害锈迹的危害,是我国铜文化保护领域长期需要解决的问题。中国文化遗产研究院记者了解到,一项“以铜疗铜”的新材料技术,经过20多年的研发,有望为我国青铜文物的保护带来新的曙光。

黄铜是铜、锡和铅的合金。最早铸造的青铜器通常是金色的,因此被第一人称为“黄金”或“难以置信的黄金”。如今博物馆中的青铜器通常呈现蓝绿色和其他颜色,这是由于生锈造成的。

绿色:主要是碳酸铜

蓝色:最基本的硫酸铜

红色:主要是铜氨美国氧化物

黑色:通常是氧化铜

这些铜锈可以稳定文物的状态,被认为是无害的铁锈。

灰白色、粉状铁锈,其主要成分主要是氯化铜,是有害铁锈。它含有化学活性很强且锋利的氯离子。在潮湿和有氧的环境中,会发生循环反应,不断消耗铜合金,如果不及时清理和修复,铜文化的遗迹最终会被破坏。

中国文化遗产研究院研究馆员 陈家昌:我们在2000年就提出了这个想法,在治疗这些疾病方面做了很多研究和开发,特别是围绕清除堆积和渗透强化铜矿物两个方面。

据文物保护专家介绍,当有害锈迹“症状”较轻甚至刚刚出现时,新开发的“带有离子通道的自剥离凝胶”可用于“凝胶内有梯度通道,可在温和条件下带动锈层移入凝胶内,实现“轻敷、祛病灶”。

如果铜器皿的“病害”严重,表面产生粉状矿化,这些锈迹的清理不仅会使器皿壁变薄,更容易受到损坏,而且也无法有效阻止有害锈迹的扩散。为了留下锈迹,可以使用新开发的溶胶原位加固技术,堵住颗粒之间的缝隙,锁住活性氯离子使其无法乱窜,并阻止氧气和水的进入。然后利用SOL中的铜元素,通过原位强化的方式实现工件的“自愈”。不仅能保存铜的历史信息,还能有效控制锈蚀的进一步发展。

陈家昌 中国文化遗产研究院研究馆员ge:我们做了一个模拟试块,可以穿透6毫米左右。真铜的厚度约为半厘米,可以满足大多数铜的矿化和强化需要。

目前,全国31个文物单位收藏的泛文化均采用铜保护修复材料。

(央视记者张丽蕾、李志贵)